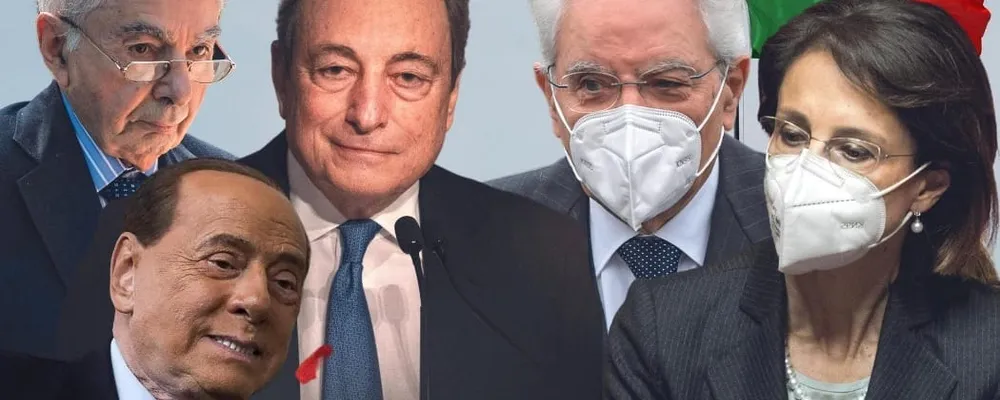

Gli ammalati di politica l’aspettano da un pezzo, per tutti gli altri si tratta in fondo di una buona notizia, perché avvicina la fine dell’impazzimento quirinalizio: finalmente ci siamo, si apre la settimana decisiva per la corsa al Colle. Le votazioni iniziano lunedì 24 e la situazione è eccellente, si fa per dire: pieno stallo, girandola di nomi, partiti nel marasma, soluzione inintelligibile. Peggio dell’ultima volta? Forse persino peggio di due volte fa, quando dopo aver bruciato nomi di peso come quelli di Franco Marini e di Romano Prodi, il Pd (che ancora non s’è ripreso) si rifugiò nelle mani del Napolitano bis. Con Silvio Berlusconi di nuovo Caimano, Mario Draghi in piena trance agonistica, Enrico Letta pronto a battezzare tutto ciò che non sia di destra, Matteo Salvini diffidente verso chiunque e Matteo Renzi all’apoteosi del tatticismo, siamo ancora lontanissimi dal sapere chi darà le carte per un ruolo che via via s’è fatto sempre più ampio, davvero quasi da Repubblica semi-presidenziale se si pensa che il premier in carica l’ha scelto direttamente il capo dello Stato, non era eletto come è accaduto per quattro volte su sei, e che, dopo quello di Mario Monti, siamo al secondo governo del presidente in dieci anni. Molto si sentirà e scriverà, le vere mosse devono ancora cominciare. A beneficio di semplicità, in omaggio al rasoio di Occam, per non moltiplicare gli elementi più del necessario tentiamo la geografia dei veri partiti in campo. Trasversali, ovviamente: in certi casi ubiqui.

Il primo, ineludibile, è quello di Mario Draghi. L’ex presidente della Bce, la cui candidatura al Colle si sarebbe detto un anno fa destinata a finire «dritta in buca come una palla da biliardo» (per citare le parole di un altro competitor: Giuliano Amato), potrebbe in teoria contare su un consenso vasto quanto la sua maggioranza: dal Pd alla Lega, da Forza Italia a Sinistra italiana passando per Italia viva - e oltre, non essendo segreti i buoni rapporti con Giorgia Meloni, leader di Fdi, unico partito d’opposizione. Tuttavia tutto questo possibile consenso non è stato, decisamente, visibile nei venti giorni che possiamo chiamare “della risacca”, quelli che vanno dalla conferenza stampa dell’autocandidatura, il 22 dicembre, quando Draghi si definì un «nonno al servizio delle istituzioni» e precisò che avviato il Pnrr sarebbe stato indifferente il nome destinato a portarlo avanti, fino alla conferenza stampa della “riparazione”, quella tenuta il 10 gennaio volendo rimediare alla figuraccia di aver mandato in strada i ministri Speranza, Bianchi e Brunetta a raccontare alle dieci di sera, al buio, alcune tra le più significative scelte sulla pandemia del governo (la vaccinazione obbligatoria per gli over 50, ad esempio). Ecco in questi venti giorni s’è assistito alla mutazione: il Supermario di Natale, il ManDraki capace come l’illusionista di trasformare ridendo una battuta di spirito in una decisione irrevocabile, s’è fatto carne e mediazione. Lui che proprio dicendo «non voglio essere un politico» si sottrasse al gioco delle candidature al Colle nel 2015, nel 2022 ha tenuto il punto sulla riapertura delle scuole, da politico che non si vuol far logorare. E da politico si è trincerato dietro la «postilla» del silenzio sul Quirinale. Politico sostenuto da politici, dunque, secondo una partitura che ormai nessuno ha la prudenza di negare.

Ecco perché, giusto in ultimo s’è cominciato a materializzare il fronte dei sostenitori. I due principali, Enrico Letta e Matteo Salvini, che sembrano, nonostante le schermaglie, intenzionati a stringere un nuovo patto tra nolenti, dopo quello di governo: dal Draghi al Colle, alla conclusione della legislatura, passando per il non trascurabile dettaglio della nuova legge elettorale. È un diverso sistema di voto, il vero tassello per affrancarsi da Berlusconi. E Matteo Salvini, che lo sa, sa pure che per gestire questo processo un gradino più in alto di Meloni deve restare al governo: ecco perché propone a tutti di calare gli «assi di briscola». Esigenza non tanto diversa da quella di Enrico Letta, che deve stare attento a non farsi rubare la bandierina di «sostenitore di Draghi» (sabotatori pure nel Pd, ovviamente). Anche in vista della battaglia per le nuove leadership. Per la quale, per dire dei Cinque stelle, Giuseppe Conte è in affanno, al contrario di Luigi Di Maio: in ottimi rapporti con Draghi, posizionato sullo sfondo con un equilibrio e capacità di giocare su più tavoli che personalità come quella di Salvini, ma anche di Renzi, potrebbero (dovrebbero) persino cominciare ad invidiargli.

Un patto tra Letta e Salvini che faccia proseguire la legislatura o, quanto meno, come ipotizzano a Palazzo Chigi, faccia «avviare» un nuovo governo anche senza arrivare alla scadenza del marzo 2023, ha due ostacoli. L’emergenza pandemica, che suggerisce come si vedrà un’altra soluzione. E il grado di combattività di Silvio Berlusconi. Tornato in «modalità Caimano» come non lo si vedeva da un pezzo – così lo definiscono nei salotti della Capitale –, diffidente persino nei confronti di Gianni Letta in quanto lo sospetta ingolosito pure lui dal Colle (figuriamoci), il Cavaliere è piombato a Roma anche per mostrare quanto faccia sul serio, a dispetto delle minimizzazioni. Imbracciato il telefono, abbracciato qualsiasi possibile ambasciatore, a partire dall’eterno Vittorio Sgarbi, ha ricominciato con l’inesausta arte della lusinga e della seduzione a raccogliere quelli che Francesco Cossiga, giusto per restare in area quirinalizia, avrebbe chiamato gli straccioni di Valmy. Una sua storica specialità: l’esercito raccogliticcio e sparso, dei paria, dei senza partito, particolarmente vivaci in un Parlamento che conta anche stavolta ben 270 cambi di casacca e tocca il record per esponenti del gruppo misto: 114, oltre il 10 per cento dei 1008 grandi elettori. In Camere che, peraltro, sono riempite per due terzi di parlamentari al primo mandato, ovvero gente che maturerà il diritto alla pensione soltanto se si vota dopo il 22 settembre 2022, Berlusconi può pescare in effetti a piene mani. Ha già cominciato a farlo lunedì scorso, agitando lo spauracchio dell’uscita di Forza Italia dal governo in caso di elezione di Draghi. È vero, oltretutto, che il centrodestra si presenta in vantaggio numerico, in questa tornata, come mai era accaduto almeno dall’inizio della Seconda Repubblica. E che potrebbe esercitare un vantaggio qualitativo di compattezza che nel centrosinistra è irrintracciabile, dall’imbelle Iv fino ai mille rivoli M5S: proprio per questo Berlusconi è l’unico, sin da ora, a poter immaginare di conquistare il Colle alla quarta votazione, quando si abbassa il quorum.

È in fondo proprio la maggioranza semplice che il centrosinistra non può permettersi di teorizzare. Non a caso Enrico Letta, tra un momento di stallo e l’altro, parla di una «figura istituzionale», «super partes»: è la strategia che ha portato sempre il centrosinistra ad essere determinante nella scelta del capo dello Stato, anche senza una solida maggioranza. Avere sul Colle un interlocutore privilegiato, disposto a rispondere al telefono a lui, prima che a chiunque altro: ecco l’obiettivo di Letta. Per questo, il segretario dem è contrario a qualsiasi soluzione B proveniente dal centrodestra (non solo quindi Berlusconi, ma anche Letizia Moratti, Franco Frattini, eccetera), mentre siede tranquillamente anche nel terzo partito trasversale che consideriamo, quello che punta su Giuliano Amato. Giudice della Corte Costituzionale come a suo tempo Sergio Mattarella, il dottor Sottile ridendo e scherzando è la terza o quarta volta che arriva in finale. La prima, nel 1992, quando era vicesegretario del Psi e Franco Bassanini, all’epoca nella segreteria del Pds, lo crocefisse con un’intervista in cui spiegava che il caro amico era invotabile in quanto craxiano; la seconda nel 2006 quando, essendogli stato preferito Napolitano, fece lui un’intervista per dire che i comunisti non l’avrebbero mai votato; ci andò ancora più vicino nel 2015, fino a che Renzi, indispettito dall’asse D’Alema-Berlusconi sul suo nome, non si decise a puntare tutto su Sergio Mattarella, anche a costo di rompere il patto del Nazareno. Stavolta Amato appare sostenuto ventre a terra dal fronte, diciamo, cino-pugliese, o cinese-apuliano: dall’ex premier Massimo D’Alema all’ex premier Giuseppe Conte (il cui padre, peraltro, segretario comunale a San Giovanni Rotondo, conobbe ai tempi il D’Alema segretario regionale del Pci), senza tuttavia dimenticare la sponda azzurro-democristiana. Nella logica del filo diretto con il Quirinale, in effetti, il primo cui un Giuliano Amato capo dello Stato risponderebbe è certamente un Letta: Gianni prima, Enrico poi. Cosa manca al partito-Sottile? Paradossalmente, a sentire gli umori che filtrano dai mille abboccamenti, Amato sembra avere il problema opposto a quello precedente: se prima erano i comunisti, adesso paiono i leghisti, l’ostacolo. «Uno di sinistra non lo votiamo», riferiscono abbia precisato Salvini, alla fine di un ragionamento abbastanza contorto, che riguardava anche il pluridecennale aspirante («alla presidenza del tennis club di Orbetello», ironizzerebbe l’interessato).

Un no della Lega è anche lo stesso su cui sinora è incagliata la possibilità di un bis di Sergio Mattarella: è cosa nota, tra gli addetti ai lavori, che senza una richiesta corale di tutti un reincarico è impensabile, ma Matteo Salvini non si sente tutt’ora «garantito» da un capo dello Stato che non ha mai voluto dargli l’incarico a formare il governo e che, se rieletto, potrebbe continuare a fare altrettanto.

Un bis, ipotesi del tutto rifiutata dal diretto interessato, è tuttavia una chance che torna a salire con l’infittirsi della nuova emergenza pandemica: se tutto è in allarme, nessuno può muoversi, tanto meno il garante di quest’equilibrio, colui che l’ha inventato. Non a caso l’asse che sostiene il Mattarella bis è quello che più di tutti riflette un certo establishment, quello d’area vasta e d’influenza atlantica che non trova a suo agio di fronte al motto draghiano, così poco accomodante e in fondo paritario, «whatever it takes». Il partito del tutto resti come è perché nulla cambi – roba da far impallidire pure il Gattopardo - finisce così per mettere insieme pezzi del Pd riformista, come Matteo Orfini, e istituzionale, come Dario Franceschini (gli stessi, poi, che dietro le quinte smontano l’ipotesi Draghi); le frotte di Cinque stelle che non vedono un futuro davanti a sé; la gran parte degli analisti, banche d’affari, agenzie di rating che vedono nell’uscita di Draghi da Palazzo Chigi l’innesco di un forte clima di incertezza, a partire dalla gestione dei fondi del Pnrr. Non che Letta sarebbe contrario a un bis di Mattarella, anzi: «Sarebbe il massimo», ha detto in tv. E del resto i due vengono dalla stessa parte, si conoscono da 32 anni. È però indubbio che si tratterebbe dell’ennesima sconfitta della politica, incapace ancora una volta di scegliere, come accadde con i 101 di Prodi: motivo per cui il Pd, sul punto, è come un’anima divisa in due.

Cosa si muove oltre tutto questo? Partiti che non hanno per ora un nome da sventolare, ma piuttosto una mera, astratta, funzione. Il primo è quello del torniamo alla politica: ha il suo simbolo in personaggi alla Pier Ferdinando Casini, ma per realizzarsi dovrebbe incarnarsi in un personaggio dal profilo opposto al suo: come minimo, meno consumato nel toto-Quirinale. L’altra funzione è quella detta «della donna»: sul punto, incredibile a dirsi, tra appelli, contrappelli, arrabbiature ed esultanze, il panorama pubblico italiano ha offerto una sintesi di tutti i passi avanti fatti in questi anni. E in effetti stavolta di nomi che si possono mettere sul tavolo ve ne sono svariati: dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati alla ex presidente della Camera Laura Boldrini, passando per la Guardasigilli Marta Cartabia – da tempo nella rosa dei finalisti. Strano tuttavia che nessuno, ancora, sia andato oltre lo sventolio di bandiera per costruire davvero la prima candidatura di una donna al Quirinale: segno che un passo vero, oltre allo specchietto per le allodole, è ancora lontano.